“人生得一知己,足矣,斯世当同怀视之。”这是鲁迅赠予瞿秋白之辞。

我很幸运,在香港、北京、新西兰,各有一知己。

我在香港最好的朋友吳沧洲,也是我在电影圈中真正的知己

由我1969年踏入电影圈,至今,我在香港最好的朋友吳沧洲,也是我在电影圈中真正的知己。

吳沧洲(右一)作者(右二)张鑫炎(左二)曾国赐(左一)四人结伴到河南出席《根亲中国》微电影典礼

我在长城电影制片有限公司(银都机构)的十年,就和沧洲共用同一间办公室。我们一起学编导,一起做宣传,一起拍摄短片,一起打乒乓球,一起观看电影,一起往菲律宾探望他的父亲另一个家庭中的九位同父异母兄弟妹,一起到马来西亚与侨领调研创立电影制作公司,一起艰苦创业搞电影发行赚取第一个一百万......;本來我们还计划一起去英国留学,可是沧洲与母亲相依为命,最后,我孤身上路。

沧洲的母亲,待我很好。每次到沧洲家,她都会煮些福建小吃招待我。她老人家与沧洲一样,不擅语言,话不多,但很真诚。我至今仍然记得她说的话:“阿钟,多吃点!”“阿钟,多吃点!”

(左图)1972年作者与吳沧洲在菲律宾马尼拉。(右图)2022年作者与吳沧洲在香港尖东K11商场平台。

人生海海,谁都可以遇到难得的友谊。这样的情谊,不因时间而疏远,不因距离而忘却,哪怕天涯海角,也一直会记在心中。

我另外的二位知己,就是1982年我在中国内地拍摄西方纪录片系列《中国人-龙的心》期间认识的常诚和李石生。

他们都是北京人。常诚是中方摄制组派來的翻译;石生是煤炭部艺术处的硬照摄影师,派來陪同英美摄制组去大同矿务局拍摄煤炭工人的生活和工作。

石生与沧洲十分相似,两个人都非常善良,待友至诚。我後來经常因公前往北京,无论我有什么公事私事的需要,石生都尽力帮忙,而且,从不考虑报酬。这在内地改革开放後不少人“往钱看”,“无利不起早”的大环境下,显得尤其可贵!

石生不仅对我如此,对他所有的朋友也如此。他无偿地帮助过许多人,也令许多朋友发达了,但他自己从来没有要求一分一毫。他的夫人告诉我,他的朋友全知道他这个“弱点”,有的就想方设法地去利用他。对夫人的责怪,石生坦然面对,憨笑道:“我有被利用的价值,不是很好吗?”

对夫人的责怪,石生坦然面对,憨笑道:“我有被利用的价值,不是很好吗?”

因为石生对朋友好,朋友对他也好。十多年前,石生不幸患上恶性肿瘤,住进了医院,需要开刀。很多朋友都非常牵挂,希望他能度过危险。我多次到医院探望,碰到他的朋友,大家都对我说,石生是个好人,真诚地祝福他平安。后来,石生康复出院了,我感动地唱了一曲:“好人一生平安”。

石生康复出院了,我感动地唱了一曲:“好人一生平安”

石生的女儿去新西兰读大学,毕业后留下來工作,后来与当地一位有为青年结了婚,生了孩子。石生夫婦也移居新西兰,与女儿女婿孫儿同住。尽管现在我们见面的机会少了,但通过互联网,我们的情谊长存,至今未断。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”那是黄庭坚对友谊的一份诉说。什么时候我们可以再重叙在北京,畅谈电影与人生?我时常期待着。

作者与常诚(左一)在大同拍摄煤矿工人,齐齐穿上矿工制服,戴上头盔,深入矿井巷道

我在北京的另一位知己常诚,是一位传奇人物。就像他自己告诉我的:“我的一生跌宕起伏,农村插队几次险些丧命。纪录片《龙之心》分别后我曾做过十几种不同的工作,尝试不同的探索,努力践行生命不息、奋斗不止的信条,虽然收获甚微,但丰富的经历还是自己可以欣然面对的一份宝贵财富。”

1982年,在大同初见常诚老兄,他个子小,人瘦弱,好像一阵风就可以把他吹起来。他担任中方翻译,与英美摄制组直接交往,人缘甚好,英美摄制组的每个人都喜欢他。

我愿意与常诚、石生泡在一起,因为我们之间,沒有利益交换,沒有权谋计算

可能是缘分吧,我和常诚、石生三人,走得最近。我们经常在一起,聊过去,谈未來。中方摄制组有许多人,有的人後來也当上了高官,但我还是愿意与常诚、石生泡在一起,因为我们之间,沒有利益交换,沒有权谋计算。

常诚与我几乎出现在纪录片系列《中国人-龙的心》每一个拍摄场合中

我在北京,常常与石生一起到访常诚在东单的家,与常诚的父亲常静宁伯伯结上了忘年之交。常伯伯是爱国的教育家和老知识分子,他与我们讲起了很多民国期间与抗战、内战期间的北京往事、旧事,让我对北京的历史文化有了更多的了解。

记得,常伯伯在北京西单有一套四合院,就在西长安街的边上。常诚一家原来就住在这套四合院里。可是在文革时期,四合院被各单位以不同的名义侵占了,最后,常诚一家反而被挤走,只能举家搬去了东单的一个地下室。真的是“雀巢鸠占”!

常诚原来住在自己的四合院里。可是在文革时期,常诚一家反而被挤走,被迫举家搬去了东单的一个地下室

文革后,说是可以落实政策,但已占住的人家都在扯皮,不肯搬迁;身为产权擁有者的业主常伯伯却一直拿不回自己的四合院。

我路见不平,曾为此四处奔走,但始终无效。常伯伯当时甚至提议,把产权无偿转到我的名下,让我以境外香港人的业主身份去追讨,可能有机会?虽然常伯伯对我万般信任,鉴於这套四合院价值巨大,我不便答应。结果,此事最后不了了之。京城脚下,小小老百姓的无奈,可见一斑。

拍完《中国人-龙的心》,我因公事也经常去北京,石生每次都与我会面,但常诚后來就出国了。他先是在美国纽约联合国总部给中国代表团作即时传译,後來又去了瑞士在世界知识产权总部工作。

我因公事经常去北京,石生每次都与我会面,但常诚后來就出国了

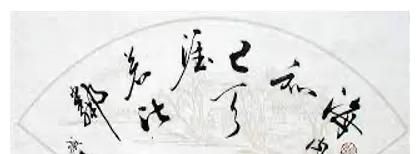

几十年没见,并没有阻隔了我们的情谊。在北京,我仍然与石生一起去探望常伯伯。就在常伯伯一百周岁那一天,我们聚在常家,百岁老人还送了我一副墨宝挂轴(这是常伯伯在当时亲笔写给我的一首古诗“白日依山尽黄河入海流欲穷千里目更上一层楼”),我至今还保存在家里。

百岁老人常伯伯还送了我一副墨宝挂轴(这是常伯伯在当时亲笔写给我的一首古诗)

老人家今天虽然已经仙逝,但他的音容笑貌有时也出现在我的眼前。他就如同我的老父亲一样,把一生贡献了给教育事业,寂寂无名,但问心无愧。

作者(右一)与石生夫婦(後排)一起去为常伯伯(左一)祝贺百岁生日

後來,在石生的穿针引线下,我终于又与常诚联系上了。他写给我的文字,亲切依旧、温暖如飞絮----

“小钟:非常高兴我们恢复了中断许久的联系。由于这段时间的身体状况和睡眠(每晚至少三次安眠药才能浅睡眠几小时),晚上不能多谈,否则抚今追昔更加难以入睡。你发的照片有的我保存着,有的没有,看到恍如隔世。拍摄《龙之心》的照片我保存很多,有时间慢慢发你。我非常怀念那段岁月。我们一起在早已不复存在的长安大戏院看影片《勿忘我》的情景至今历历在目。你当年在峨眉山买下的那根峨眉藤手杖,让我带给家父,老人家生前非常喜欢,我一直珍藏至今。

为了纪念当年的岁月,我曾重返大同、桂林、成都、青城山、文君井、三苏祠、乐山大佛……物是人非事事休,未语泪先流。当年中方故旧多已作古,令人哀痛。

1982年的英美摄影组成员,平均年龄三、四十岁

我在联合国瑞士世界知识产权组织工作期间,曾在2003年到伦敦,专程会见英国友人。见到了摄制组三位当年的成员,我今晚一直翻找当时的照片,幸好找到两张,都已垂垂老矣!

2003年,常诚(後排左)与导演肯纳德(後排右)、摄影师克里斯(前排左)和录音师约翰(前排右)在伦敦会面

肯纳德(《龙之心》的导演之一)也曾在纽约联合国总部工作时会面,他还帮忙我去Michigan读博,我做了几个月的访问学者,但因思乡心切,终未能坚持下去。为了让老弟看到我风烛残年的龙钟老态,今晚特意让夫人灯下拍照,发你博老弟一笑。............。”

看着常诚老兄发來的近照和旧照,我眼眶慢慢变红了。你好,常兄。正如你说,“久违了,人生如梦,几十年时间弹指一挥间。当年消瘦年轻的小钟如今也变成“老钟”了。不过暮鼓晨钟,风姿依旧。希望一切都好,保持联系。”

唐代诗人王勃以诗云:“海内存知己天涯若比邻”,惟愿知己各自保重,待疫情过后,聚首话旧,再共醉一杯酒!

接下来,我会写发生在《中国人-龙的心》拍摄期间的一桩敏感“间谍”事件,这曾令中方、港方与英美摄影组之间产生不少疑团和危机。感兴趣的读者,请关注“钟老师谈电影与人生”的下一篇(我的电影与人生-33)。

一桩敏感“间谍”事件,这曾令中方、港方与英美摄影组之间产生不少疑团和危机

(谢谢读者朋友的关注与阅读!欢迎大家通过头条平台多与我交流,说说你们对电影与人生的感悟和期盼。最近这十年,我除了继续努力进行电影和电视剧的创作与制作以外,也在香港的大学电影学院兼职,教授电影课程。特别希望能多听听青年电影朋友们的意见,让我这个电影老人,能够保持一颗年轻的心!谢谢!)